「良縁に恵まれたい」「人生を良い方向へ導きたい」

そんな願いを持つあなたへ。栃木県日光市に鎮座する日光二荒山神社(にっこうふたらさんじんじゃ)は、世界遺産「日光の社寺」の一部として、古くから「縁結び」「開運招福」「厄除け」に絶大なご利益をもたらす、強力なパワースポットです。

私も先日、神聖な空気に満ちた境内に足を踏み入れ、その清々しさと歴史の重みに心を打たれました。

新たな出会いを求める方、人生の転機を迎えたい方には、ぜひ一度訪れてほしい場所です。今回は、日光二荒山神社の見どころと、その奥深い魅力についてご紹介します。

縁結びと開運のパワースースポット、日光二荒山神社(日光東照宮近く)は参拝しやすい神社

日光二荒山神社(にっこうふたらさんじんじゃ)は、下野国一宮、旧社格は国幣中社、本社は栃木県日光市山内2307に建ちます。

日光と言えば徳永家康を祀る日光東照宮が有名ですが、その近くにある日光二荒山神社の存在に気づけていない方も多いのではないでしょうか。

二荒山神社の境内は日光東照宮・輪王寺ともに「日光山内」として、国の史跡としてしてされています。

「日光の社寺」として世界遺産にも登録をされているのも特筆する点。

都心から近く、東武日光駅からバスや徒歩でアクセスできるので、関東近県にお住まいの方は訪れやすい神社です。

そんな同社の御祀神は以下の三柱。

御祭神

・大己貴命(おおなむちのみこと)

ご利益:縁結び、家内安全、商売繁盛、開運、良縁成就

・田心姫命(たごりひめのみこと)

ご利益:子授けや安産、子育て

・味耜高彦根命(あじすきたかひこねのみこと)

ご利益:農業や漁業、交通の守護

大己貴命は大国主大神(おおくにぬし)の別名を持つ神様です。

縁結びで有名な出雲大社の御祀神でもあり、田心姫命とは夫婦という関係。

そして味耜高彦根命は夫婦神からお生まれになった子神。

父・母・子の三柱が祀られていることから家庭円満、子孫繁栄などのご利益も享けられます。

さらに境内には縁結びの神木、開運厄除の神水、縁起良しの七福神像等、沢山の見どころがあるので撮影したお写真をピックアップして掲載させていただきます。

額には二荒山神社の文字。

現在では「ふたらさん」と読みますが、「二荒山」は栃木県にある男体山と女体山の古名で「にこうさん(にっこうさん)」と呼ばれていて、「日光」の語源になったそうです。

ちなみに正面の大鳥居を抜けると石階段の途中で絵馬掛けが設けられています。

石階段をそのまま進むと楼門を抜け、左手には手水舎。

左手には社務所。

正面には拝殿が見えます。

社務所では御朱印・お守り・御神札の授与をしていただけます。

三つ扉の拝殿で、創建は1619年頃。

再建された年は1645年。

1908年に重要文化財に指定されました。

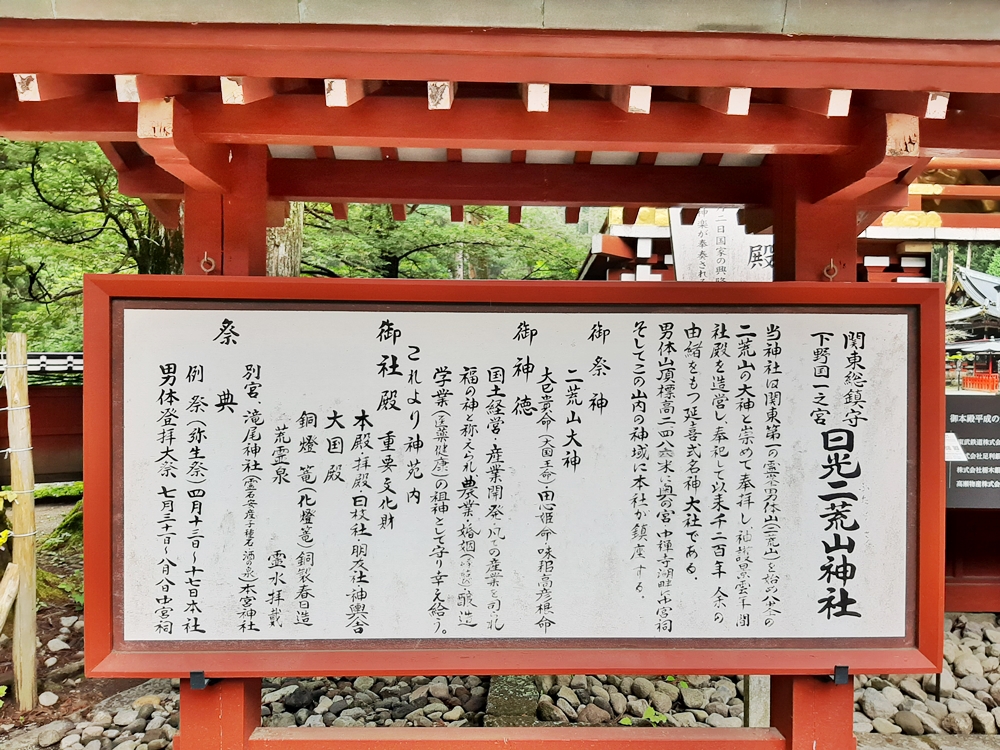

由緒書きには同社の成り立ち、御祭神、例祭のご案内が記しています。

拝殿の左手前には獅子像。

狛犬ではなく、ライオンのような獅子像は珍しく、ライオンズマンションみたい。

上記の写真は正面入り口からの順路。

日光東照宮の方から向かうと下記の写真順になります。

石灯篭が並ぶ道。

ロケーションも良くて、撮影スポットとしても人気。

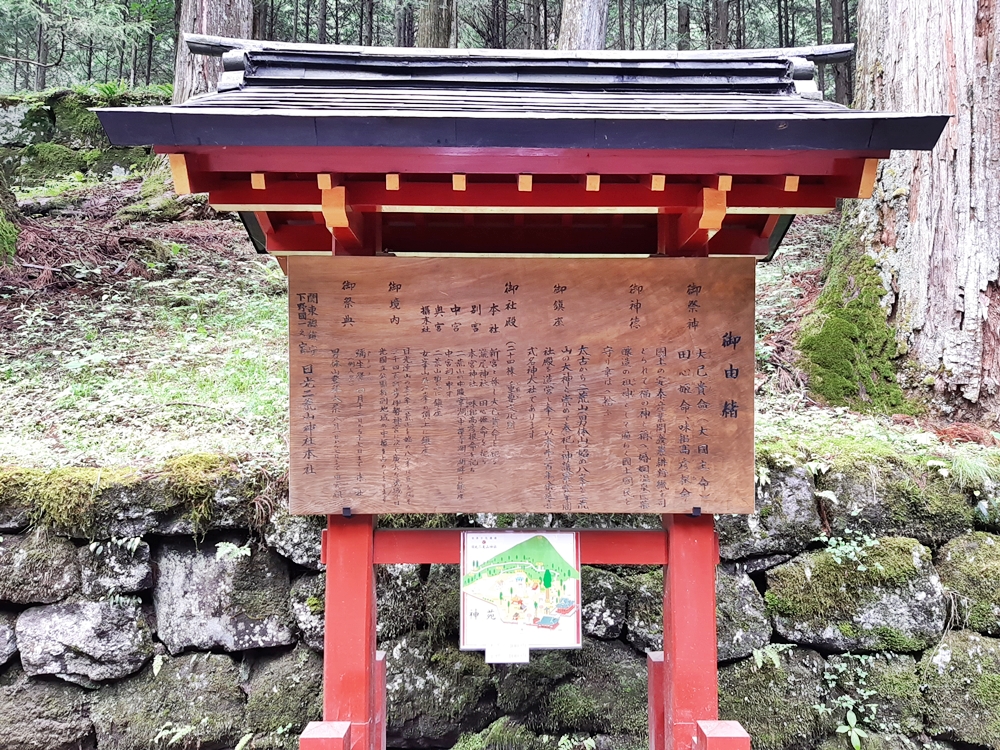

趣のある社碑とご由緒。

門を抜けると、直ぐに大黒像と兎像が見えます。

門から拝殿前は見通しがいいので、迷わずに辿り着けます。

尚、二荒山神社では 入場料を支払うことで、神苑(しんえん)を拝観できます。

神苑には御神木・境内社・神水・七福神像をはじめとする縁起物もあって、お勧めできるスポット。

入口と受付は拝殿横にあります。

神苑の入場料

・大人:200円

・小中:100円

※季節に拝観時間が異なりますのでご注意ください。

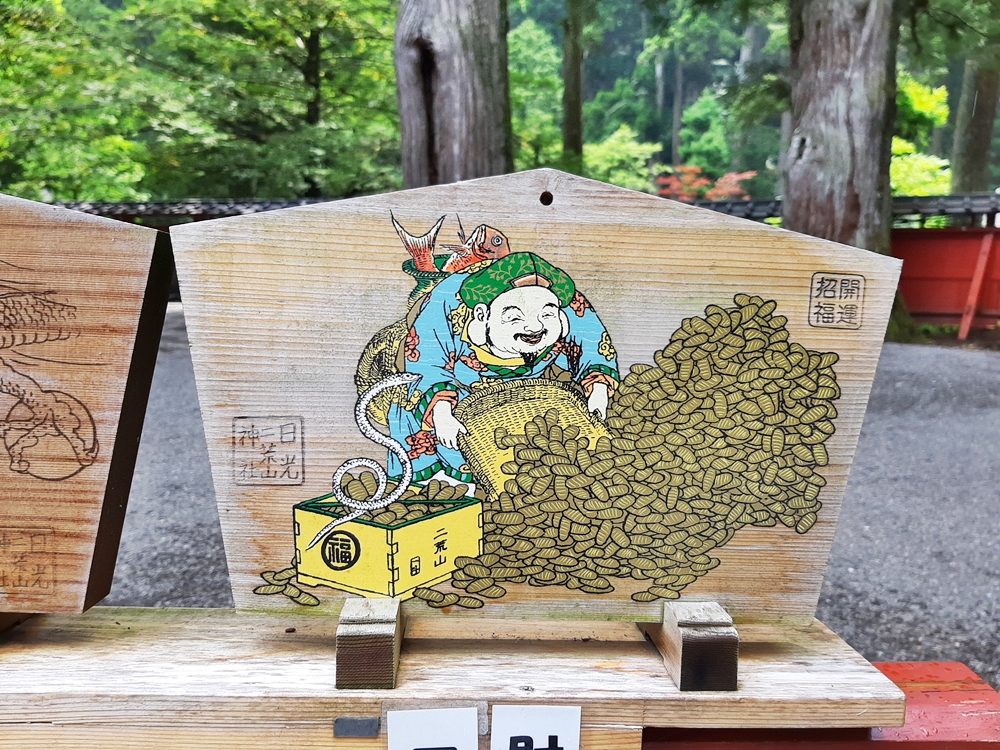

神苑の入り口には大黒様が描かれている十二支絵馬が飾られています。

本殿からもっとも近い参拝場所。

本殿には神様がお暮しになっていますので、是非こちらでもご参拝ください。

本殿裏にある高台から撮影した一枚。

境内の雰囲気、沢山の境内社が見えます。

大黒殿、宝刀「太郎丸」をお祀りしています。

大黒殿前の丸石。

明友神社は少名彦名命(すくなひこなのみこと)を祀っています。

学問と知恵の神様。

日枝神社は大山咋命(おおやまくいのみこと)を祀っています。

山と健康の神様。

神輿舎は神事で使用する御神輿を三基おさめています。

二荒霊泉前の鳥居。

二荒霊泉は、お水を持ち帰ることもできるそうです。

近くに建っている休憩所で専用のペットボトルが売られています。

恒霊山神社。

日光連山の遥拝所。

岩を並べて、日光の山々を再現しています。

神苑にはいくつかの御神木が生えていて、様々なご利益を授かれるのも特徴。

神苑には縁起物の七福神像も建てられています。

以上が日光二荒山神社内の見どころです。

栃木県には「宇都宮二荒山神社」「二荒山神社中宮祠」「二荒山神社本宮」もありますが、本記事でご紹介したのは東照宮近くの二荒山神社になりますのでご注意ください。

日光二荒山神社

〒321-1431 栃木県日光市山内2307

0288-54-0535

公式HP:http://www.futarasan.jp/